Les acteurs du marché de l'électricité en France en 2025

Envie de changer de fournisseur d'électricité ?

La résiliation et le changement de fournisseur est une démarche gratuite. Contactez JeChange au :

L'offre du moment à -20,4 % (HT) par rapport au tarif réglementé

De l'électricité verte à prix fixe moins chère

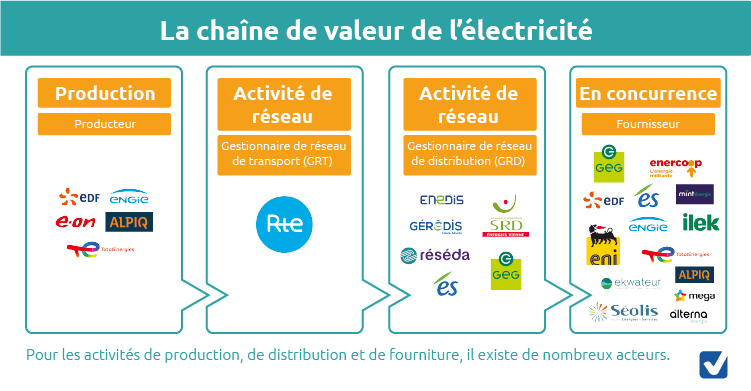

Les principaux acteurs du marché de l'électricité en France en 2025 sont : les producteurs d'électricité (EDF et Engie), le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité (RTE), le gestionnaire du réseau de distribution (Enedis pour 95 % du territoire) et les fournisseurs d'électricité. En France en 2025, on compte plus d'une quarantaine de fournisseurs d'électricité.

Les principaux acteurs du marché de l'électricité

Les producteurs d'électricité en France

La France est productrice d'électricité et s'auto-suffit à elle-même en termes de production par rapport à sa consommation d'électricité.

EDF, producteur historique de l'électricité en France

EDF, Électricité de France, est, par définition, le fournisseur historique en France. Il est, également, le producteur principal d'électricité.

Acteur majeur dans la production du nucléaire

En effet, cet acteur du marché de l'électricité possède toutes les centrales nucléaires en France soit 56 réacteurs qui sont réparties sur l'ensemble du territoire.

Pour information, un réacteur de 900 MW produit en moyenne 500 000 MWh soit la consommation en électricité de 400 000 foyers.

Les centrales nucléaires sont situées à :

- Gravelines avec 6 réacteurs ;

- Penly avec 2 réacteurs ;

- Paluel avec 4 réacteurs ;

- Flammanville avec 2 réacteurs ;

- Chooz avec 2 réacteurs ;

- Cattemom avec 4 réacteurs ;

- Nogent-sur-seine avec 2 réacteurs ;

- Damperre avec 4 réacteurs;

- Belleville avec 2 réacteurs ;

- Saint-Lauren-des-Eaux avec 2 reacteurs ;

- Chinon avec 4 réacteurs

- Civeaux avec 2 réacteurs ;

- Bugey avec 4 réacteurs ;

- Blayais avec 4 réacteurs ;

- Saint-Albain Saint -Mauirce avec 2 réacteurs

- Golfech avec 2 réacteurs

- Cruas avec 4 réacteurs

- Tricastin avec 4 réacteurs.

Acteur dans la production en électricité renouvelable

EDF, en plus de sa production nucléaire, investit également dans les énergies renouvelables à travers deux sources d'énergie renouvelables :

- Le solaire : EDF souhaite atteindre 30 % des parts de marché en France pour 2035. Le fournisseur souhaite devenir un acteur majeur de l'électricité d'origine solaire en devenant leader ;

- L'éolien : EDF a beaucoup investi dans l'éolien. Le groupe possède un parc éolien en mer du côté de Saint-Nazaire avec 80 éoliennes en mer pour une puissance de 480 MWh soit 20% de la consommation de la Loire-Atlantique par exemple.

Part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie primaire de la France en 2022 (en %)

Source : Ministère de la Transition Écologique, Chiffres clés des énergies renouvelables, Édition 2023 - Graphique : Selectra

En %

Engie, 2e producteur d'électricité en France

Engie, fournisseur historique du gaz, est également un acteur majeur dans la production d'électricité. Pour aller plus loin, Engie, est leader dans la production d'énergies renouvelables.

1er producteur éolien en France

Engie est le premier acteur dans le marché de l'énergie éolien. Le groupe a, par ses filiales, pu investir dans l'implantation de différents parcs éolien pour une puissance totale de 1 345 MWh. Il faut souligner que le groupe vise 2 000 MW.

Engie, leader du solaire

Le groupe Engie a acquis la société Solairedirect et a, par conséquent, pu devenir numéro 1 du secteur du solaire avec une capacité de 900 MW. Les principaux site de productions d'électricité solaires sont :

- Centrale de Curbans : 105 000 panneaux photovoltaïques ;

- Gréoux les Bains : 300 000 panneaux solaires

- ect...

Les autres producteurs d'électricité en France

Les autres producteurs d'électricité qui représentent uniquement 5 % du marché de productions sont, par exemple, TotalEnergies, Enercoop, Alpiq...

Enercoop et Alpiq sont deux fournisseurs d'électricité et producteurs engagés dans l'électricité verte. À titre d'exemple, Enercoop compte un réseau de 440 producteurs d'énergie renouvelable en France (solaire, éolien, hydraulique, biomasse).

Le gestionnaire du réseau de transport (GRT)

Depuis les sites de production situés en France ou les interconnexions transfrontalières, le transport de l'énergie électrique est tout d'abord assuré sur un vaste réseau composé de quelque 100 000 km de lignes à haute tension (entre 63 000 et 400 000 volts). Ces « autoroutes de l'électricité » font l'objet d'un monopole : elles sont donc gérées et entretenues par un seul gestionnaire du réseau de transport (GRT), sur l'intégralité du territoire : il s'agit de Réseau de Transport d'Électricité (RTE).

Sa mission est de :

- Assurer que l'électricité soit toujours disponible ;

- Rendre la transition énergétique possible par une adaptation du réseau ;

- Aider et accompagner les pouvoirs publics sur des prises de décisions liées à l'énergie.

Bien qu'étant une filiale directe de l'opérateur historique EDF, RTE a l'obligation d'assurer un service neutre et de garantir un accès à ses réseaux pour tous les fournisseurs alternatifs, quels qu'ils soient. Il est également chargé de réaliser les investissements nécessaires pour développer le réseau ou le sécuriser, tout en intégrant les contraintes liées à la préservation de l'environnement. RTE se rémunère en percevant un tarif d'utilisation du réseau de transport, intégré dans la facture du client et dont le montant est fixé par la Commission de Régulation de l'Énergie.

Les gestionnaires du réseau de distribution

En bout de chaîne, l'énergie électrique quitte le réseau de transport pour être injectée dans un réseau local de distribution à moyenne ou basse tension, qui dessert directement le compteur de chaque consommateur. La mission de gestionnaire du réseau de distribution (GRD) est assurée sur 95 % du territoire par ENEDIS, qui gère et entretient à lui seul environ 1,2 million de kilomètres de lignes électriques à travers tout le pays. Sur les 5 % restants du territoire, et souvent pour des raisons historiques, la tâche est dévolue à une autre « entreprise locale de distribution » (ELD), comme par exemple UEM à Metz ou différentes régies d'électricité (Thônes, Loos, Hagondange, Tignes…).

Chaque GRD exerce un monopole sur son territoire de compétence. Il est chargé de veiller à la qualité constante de l'alimentation, d'assurer tous types de dépannage, de mettre en service le compteur et de le relever régulièrement. Son activité est rémunérée par l'intermédiaire du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).

Les fournisseurs d'électricité

Depuis la libéralisation du marché de l'électricité en 2007, les clients particuliers disposent d'alternatives plus nombreuses pour leurs contrats. Ils sont libres, tout d'abord, de conserver un abonnement aux tarifs réglementés auprès du fournisseur historique EDF, qui est le seul à pouvoir les proposer (avec les ELD).

Mais l'autre solution consiste à souscrire une offre en tarif libre auprès d'EDF ou de l'un des opérateurs alternatifs qui se sont développés sur le marché, comme Engie, Direct Energie ou Lampiris, tous concurrents d'EDF. Les fournisseurs ont pour fonction de commercialiser et de facturer à chaque client l'électricité consommée : ils sont donc son interlocuteur principal.

| Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |

|---|---|---|---|---|---|

ELECTRICITÉ 100% VERTE FIXE

3,74 sur 5 -

3313 avis

|

|

Budget annuel

879 € Vous économisez 137 € |

|

Souscrire en ligne

|

Vérifié le 01/12/2025 |

PRUDENCE

4,35 sur 5 -

1014 avis

|

|

Budget annuel

937 € Vous économisez 79 € |

|

Souscrire en ligne | Vérifié le 01/12/2025 |

ONLINE & GREEN

4,51 sur 5 -

13331 avis

|

|

Budget annuel

942 € Vous économisez 74 € |

|

Souscrire en ligne | Vérifié le 03/12/2025 |

Comparaison TTC pour une consommation domestique de 4255 kWh par an et une puissance de 6 kVA. Les Économies / Surcoûts sont calculés par rapport au Tarif Réglementé d'EDF. Détails sur le Selectra Score.

À noter que certains fournisseurs, au premier rang desquels EDF, ont une organisation verticale et intégrée : ils produisent eux-mêmes leur électricité. D'autres se contentent de l'acheter à un producteur tiers, dans le cadre d'un contrat de gré à gré ou via une transaction de marché, puis de la revendre à leurs propres clients.

Afin de compenser l'avantage concurrentiel dont bénéficie EDF avec son parc nucléaire, la loi impose désormais à l'opérateur historique de revendre une partie de son électricité nucléaire aux fournisseurs alternatifs à un tarif réglementé, appelé « accès régulé à l'énergie nucléaire historique » (ARENH).

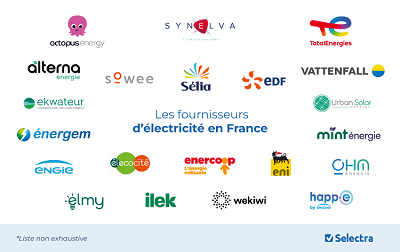

Listes des fournisseurs en 2025 en France

| Fournisseurs d'électricité | Nom des offres d'électricité disponibles actuellement |

|---|---|

Ekwateur |

|

la bellenergie |

|

Mint Énergie |

|

Gaz de Bordeaux |

|

TotalEnergies |

|

OHM Énergie |

|

Alpiq |

|

Alterna |

|

EDF |

|

Primeo |

|

Wekiwi |

|

Octopus Energy |

|

Vattenfall |

|

GEG |

|

elmy |

|

Élecocité |

|

Urban Solar Energy |

|

Dyneff |

|

Plenitude |

|

Engie |

|

Happ-e |

|

ilek |

|

Enercoop |

|

Papernest Énergie |

Questions fréquentes : acteurs du marché de l'électricité

Un producteur d'électricité doit-il être fournisseur ?

Non, absolument pas. Un producteur n'est absolument pas forcé d'être fournisseur.

Quelle est la différence entre GRDF et ENEDIS ?

GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est le réseau de distribution du gaz en France. ENEDIS est son homologue, mais pour l'électricité.

Qui sont les acteurs du marché de l'électricité ?

Les acteurs majeurs du marché de l'électricité sont :

- Les producteurs d'électricité

- Le gestionnaire du réseau de transport

- Le gestionnaire du réseau de distribution

- Les fournisseurs d'électricités

Qui sont les offreurs sur le marché de l'énergie ?

Les offreurs sont les fournisseurs d'électricité. Ils sont environ 40 en France en décembre 2025. Les plus connus sont :

- TotalEnergies ;

- EDF ;

- Engie

- Mint Energie ;

- Vattenfall ;

- OHM Energie ;