Energie hydraulique et hydroélectricité : fonctionnement

La même électricité, moins chère !

Économisez chaque année sur votre facture d'électricité avec JeChange.

L'offre du moment à -20 % (HT) par rapport au tarif réglementé

Une offre à prix fixe moins chère

L'énergie hydraulique issue des chutes d'eaux, fleuves ou rivières, permet grâce à la force des courants d'eaux de créer de l'hydroélectricité. 1ʳᵉ source d'énergie renouvelable en France, l'hydroélectricité devient de plus en plus importante avec une production de 58,8 TWH, soit 11,9 % de la production métropolitaine en 2023.

Qu'est-ce que c'est l'hydroélectricité ?

L'hydroélectricité désigne l'énergie fournie par le mouvement de l'eau sous toutes ses formes. Il peut s'agir de cours d'eau, de chutes, de courants marins, de vagues ou de marées. Principalement utilisé à grande échelle, l'énergie dite hydraulique représente la troisième source de production d'électricité dans le monde (16 %) de la production électrique mondiale derrière le charbon (40 %) et le gaz (19 %). Certains pays comme la Norvège ou l'Islande tirent même presque toute leur électricité des centrales hydroélectriques !

Comment produire de l'énergie hydraulique ?

Afin de créer de l'électricité provenant de l'énergie hydraulique, il faut utiliser la force de l'eau. Cette force de l'eau dépend de deux facteurs :

- La hauteur de la chute de l'eau

- Le début des fleuves et des ruisseaux

Techniquement, l'énergie hydroélectrique fonctionne sur le même principe que l'éolien. L'eau emprunte un conduit, puis son mouvement entraîne la rotation d'une roue ou d'une turbine, laquelle combinée à un générateur produit un courant continu. Un onduleur permet ensuite de le convertir en courant alternatif, qui peut être stocké dans des batteries ou renvoyé vers le réseau. Le mode de production d'une centrale hydroélectrique est l'un des plus efficaces. Il s'appuie sur une ressource puissante, virtuellement illimitée, et qui n'a pas besoin d'être transformée : l'eau passe à travers la centrale, et en ressort intact.

La centrale hydraulique est composée de 3 parties :

- Le barrage : il sert à retenir une grande quantité d'eau ;

- La centrale : elle va produire l'électricité ;

- Les lignes électriques : pour évacuer l'électricité et la transporter.

Quelles sont les différentes formes de barrages hydrauliques ?

Il existe trois formes de barrages hydraulique :

- Le barrage-poids : c'est un type de barrage en béton ou en pierre. Ce type de barrage est vertical et incliné. Il oppose toute sa masse à la pression de l'eau.

- Le barrage-voûte : ce type de barrage est utilisé pour des vallées étroites. Son principe est de reporter la pression de l'eau sur les rives.

- Le barrage à contreforts : ce type de barrage permet de reporter la pression de l'eau vers le sol. Il est léger et son poids se résume à celui des contreforts qui l'aide à supporter la pression de l'eau.

Comment fonctionne un barrage hydraulique ?

Un barrage hydraulique fonctionne d'une façon bien précise. Le barrage a pour principe de retenir de l'eau afin de créer une pression lors de son écoulement dans les vannes du barrage. Par la suite, la force de l'eau va faire tourner des turbines qui vont activer un alternateur. Cela va aider à produire un courant électrique alternatif.

La dernière étape est d'adapter la tension. En effet, un transformateur va élever la tension du courant électrique afin de transporter l'électricité dans les lignes à hautes tensions.

Quelle est la production d'énergie hydraulique en France en novembre 2025 ?

En France, on compte près de 2 500 installations hydrauliques. 90 % d'entre elles sont des centrales hydrauliques dites centrales au fil de l'eau.

L'hydraulique représente en France une production de 58,8 TWH, soit 11,9 % de la production métropolitaine. L'hydraulique reste la seconde filière de production électrique en France.

Production hydraulique en France

Production cumulée après déduction du pompage : 32 TWh en 2024 et 25,2 TWh en 2025 - Source : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/investisseurs/performances-financieres-et-extra-financieres/performance-operationnelle/production-hydraulique

TWh

Production hydraulique 2021 - Source RTE : Bilan électrique 2021

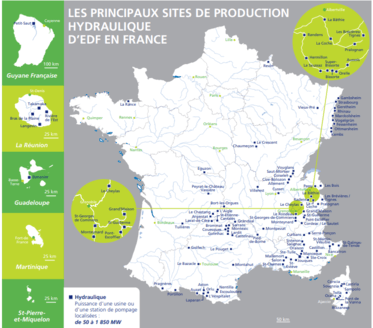

Où sont situés les barrages hydrauliques en France ?

Les barrages hydrauliques sont situés majoritairement dans le Sud-Est de la France.

- Auvergne-Rhône-Alpes : 46 % de puissance installée en 2021 ;

- Occitanie : une puissance de 21 %

- Provence-Alpes Côte d'Azur : 12 %

Source : EDF

Quels sont les fournisseurs d'hydroélectricité ?

Il est impossible de souscrire à une offre d'électricité qui vient à 100 % de l'énergie hydraulique :

- L'électricité est la même pour tous : qu'importe le fournisseur choisi, l'électricité reçu est la même pour tous les particuliers.

- L'énergie hydraulique représente en France 58,8 TWh, soit 11,9 % de l'électricité consommée en France.

Il y a, cependant, des fournisseurs verts qui investissent dans l'énergie renouvelable et l'hydraulique. En souscrivant à un contrat d'électricité verte avec ce dernier, le particulier participe à l'effort collectif sur la transition énergétique. Plus des particuliers souscrivent à des offres vertes, plus la part d'énergie verte dans le mix énergétique français augmente. Afin de trouver des fournisseurs verts, le particulier peut avoir comme référence le label VertVolt de l'ADEME.

| Offre d'électricité | Offre | Label | Origine de l'électricité |

|---|---|---|---|

05 49 60 54 58 | Offre Électricité Verte 100% Locale | ⭐⭐ Très Engagé | Hydroélectricité (92%) Eolien (8%) |

09 70 68 07 65 | Offre Particuliers | ⭐⭐ Très Engagé | Eolien (58%) Hydroélectricité (31%) Photovoltaïque (10%) |

Souscrire en ligne | Offre Mon producteur local | ⭐⭐ Très Engagé | Hydroélectricité (80%) Photovoltaïque (20%) |

| Offre Yéli Circuit-Court | ⭐⭐ Très Engagé | Photovoltaïque (100%) |

Questions fréquentes : énergie hydraulique

Quel est le principal pays producteur d’hydroélectricité ?

La Chine ! Le premier pays producteur d'hydroélectricité est la Chine qui représente 29.4 % de la production mondiale. Suit ensuite le Brésil (9.95 %), le Canada (9.1 %) et les États-Unis (6.95 %).

Qui est le premier producteur d'hydroélectricité en France ?

EDF est le premier producteur hydraulique. Sur les 600 barrages en France, le fournisseur historique en exploite 425.