Cours de l'électricité sur les marchés de gros aujourd'hui

Envie de changer de fournisseur d'électricité ?

Comparez et changez d'offre gratuitement avec les experts JeChange :

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé

De l'électricité verte à prix fixe moins chère

Les données de marché affichées sur cette page sont à jour au 15 février 2026. Ces tarifs dynamiques sont calculés par JeChange sur la base du prix de l'électricité par heure publié par les fournisseurs d'électricité, additionnées des taxes en vigueur en France.

Tarif journalier

Hier

77,97 €/MWh

Aujourd'hui

55,49 €/MWh

Demain

51,56 €/MWh

Tarif infra-journalier

Le moins cher

37 €/MWh

à 16h

Le plus cher

118,6 €/MWh

à 0h

Les prix sur les cours de l'électricité en direct

Prix aujourd'hui en France

- Le tarif dynamique moyen de l'électricité aujourd'hui est d'en moyenne 55,49 € pour la France.

- Hier, il était de 77,97 €.

- Demain Lundi 15 février 2026, ce prix baissera à 51,56 €.

Le prix constaté est en baisse de -67,1 % par rapport à il y a 28 jours, où le MWh s'échangeait à 168,5 €.

Au cours des 30 derniers jours, le jour le moins cher fut le 16 février 2026 où l'électricité s'est échangée à 51,56 € en moyenne. A l'inverse, le 19 février 2026 a été le jour le plus cher enregistré, avec un prix moyen de 197,18 €.

Prix dans les pays d'Europe

- Aujourd'hui en Europe, parmi les données à notre disposition, les prix les moins chers sont observés en zone Espagne, à 2 €.

- A l'inverse, les prix les plus élevés sont en zone Estonie, où l'électricité s'est en moyenne échangée à 156 €.

Prix du jour

- Aujourd'hui, les tarifs au pas horaire auront oscillé de 37 € au plus bas à 16h ; à 118,6 € au plus haut à 0h.

Découvrir les prix du gaz PEG en temps réel

Rejoignez-nous pour recevoir chaque jour les informations sur les prix de l'électricité.

Prix des contrats futures en France

Au 15 février 2026, le prix du contrat à terme pour livraison :

- en janvier 2026 est à 90,65 € par MWh en Base et à 111,78 € en Peak.

- en février 2026 est à 89,19 € par MWh en Base et à 111,38 € en Peak.

- en mars 2026 est à 62,76 € par MWh en Base et à 71,42 € en Peak.

Pour les prochaines années, le prix de l'électricité cote aujourd'hui en moyenne à :

- 60,16 €/MWh en Base et à 69,25 €/MWh en Peak pour l'année 2026.

- 59,82 €/MWh en Base et à 70,73 €/MWh en Peak pour l'année 2027.

- 63,38 €/MWh en Base et à 75,5 €/MWh en Peak pour l'année 2028.

- 69,52 €/MWh en Base et à 80,55 €/MWh en Peak pour l'année 2029.

- 70,1 €/MWh en Base pour l'année 2030.

- 69,38 €/MWh en Base pour l'année 2031.

- 69,12 €/MWh en Base pour l'année 2032.

- 69,84 €/MWh en Base pour l'année 2033.

- 70,46 €/MWh en Base pour l'année 2034.

- 71,08 €/MWh en Base pour l'année 2035.

D'un trimestre à l'autre, de fortes variations sont observées sur les cotations des prochaines années. Il est toutefois courant de voir des prix élevés en hiver et des prix plus bas au printemps.

- Le trimestre le moins cher en Base est le Q2 2026, à 33,71 €/MWh ;

- Le trimestre le moins cher en Peak est le Q2 2026, à 29,11 €/MWh ;

- Le trimestre le plus cher en Base est le Q1 2028, à 91,22 €/MWh ;

- Le trimestre le plus cher en Peak est le Q1 2027, à 105,02 €/MWh.

Historique des prix de l'électricité sur les marchés

Le prix SPOT de l'électricité est resté proche du prix de l'ARENH entre 2012 et 2020 avant de subir une très forte augmentation des prix à partir de 2021.

Le record de prix mensuel observé dans l'histoire des échanges SPOT de la bourse EPEX a été atteint en en août 2022, au cœur de la crise de l'énergie, où le prix moyen de l'électricité avait atteint 492 €.

| Année | Prix Day-ahead moyen | Évolution |

|---|---|---|

| 2012 | 46,9 €/MWh | -- |

| 2013 | 43,3 €/MWh | -7,7% |

| 2014 | 34,6 €/MWh | -20,1% |

| 2015 | 38,6 €/MWh | +11,6% |

| 2016 | 36,7 €/MWh | -4,9% |

| 2017 | 44,9 €/MWh | +22,3% |

| 2018 | 50,2 €/MWh | +11,8% |

| 2019 | 39,5 €/MWh | -21,3% |

| 2020 | 32,2 €/MWh | -18,5% |

| 2021 | 109,2 €/MWh | +239,1% |

| 2022 | 275,9 €/MWh | +152,8% |

| 2023 | 97 €/MWh | -64,8% |

| 2024 | 58 €/MWh | -40,2% |

Évolution en 2025 : une année en forme de W

Si on trace l'évolution mensuelle des prix en 2025, la forme en W est évidente parce que l'année a alterné entre pics et creux sans vraie stabilisation : nous avons démarré très haut en janvier–février (avec le pic annuel atteint à 122 €/MWh en février), suivi d'un recul progressif jusqu'au point bas de mai (19 €/MWh), puis une remontée estivale avant la rechute de septembre, pour finir sur une hausse sur toute la fin d'année avec un nouveau sommet en décembre (69 €/MWh). Cette succession hausse → chute → reprise → rechute → reprise s'explique par des chocs d'offre et de demande, mais aussi la saisonnalité. En parallèle, le nombre d'heures négatives a encore augmenté.

Évolution en 2024 : une année en forme de U

En 2024, les prix de l'électricité sur les marchés de gros ont continué de baisser, poursuivant la tendance amorcée depuis fin 2022. Le prix spot moyen français a chuté de 40 % par rapport à 2023, passant de 97 €/MWh à 58 €/MWh, retrouvant ainsi un niveau similaire à celui d'avant les crises sanitaires et énergétiques. Cette baisse est due à l'amélioration de la production bas-carbone à coût réduit, notamment grâce à la reprise de la production nucléaire, une année favorable pour l'hydroélectricité, et le développement des énergies renouvelables. Toutefois, la volatilité des prix a augmenté, avec une hausse importante du nombre d'heures de prix négatifs, passant de 147 en 2023 à 359 en 2024. Les prix à terme ont également diminué, mais restent supérieurs à ceux observés avant la crise.

Évolution en 2023 : un retour progressif à la normale

L'année 2023 a marqué un retour progressif à la normale des prix de l'électricité sur les marchés, après les records de 2021 et 2022. Le prix spot moyen a diminué de manière significative : -65 % par rapport à 2022, à 97 €/MWh. Cependant, malgré cette réduction, la volatilité des prix est restée élevée, avec des pics de prix lors des périodes de forte demande hivernale, notamment en janvier 2023 (204,9 €/MWh).

Les pays européens ont tâché d'améliorer la sécurité d'approvisionnementmais ont continué de refléter une certaine incertitude, notamment en raison de l'influence des coûts variables de production, liés principalement aux fluctuations du prix du gaz et aux quotas de carbone. Heureusement, la production d'électricité a connu une augmentation de la part des énergies renouvelables et de la production nucléaire (malgré les problèmes de corrosion en hiver), ce qui a permis d'adapter le marché face à la baisse de la consommation. Cette évolution a entraîné une diminution des périodes où les prix étaient supérieurs aux coûts marginaux des centrales thermiques..

Depuis la fin de l'été 2023, une diminution significative de la prime de risque sur les prix à terme de l'électricité a été observée, marquant un apaisement des tensions liées aux approvisionnements en gaz et en électricité. Cette prime, introduite à partir du deuxième trimestre 2022, était déconnectée des fondamentaux économiques et servait de mécanisme de protection contre des scénarios de risque extrêmes.

Cette évolution a influencé positivement les marchés à terme français, après des hausses historiques des prix à terme, qui avaient atteint des niveaux records entre 2021 et 2022, notamment à 366 €/MWh pour les contrats de livraison en 2023. En 2023, les prix à terme ont chuté à 162,7 €/MWh pour les livraisons de 2024, soit une baisse de 56 % par rapport à 2022, bien que ces prix restent supérieurs aux moyennes historiques.

En 2023, le marché spot de l'électricité en France a enregistré une baisse plus marquée que dans les pays voisins, renforçant ainsi sa position sur le marché européen. Ce phénomène découle du principe de marginalité, qui optimise l'utilisation des moyens de production disponibles et favorise une réduction des coûts de production au sein du réseau interconnecté. Cette baisse des prix en France a été facilitée par l'augmentation de la production décarbonée, la réduction de la consommation et la baisse des prix du gaz, permettant à la France de se retrouver exportatrice, après avoir été importatrice en 2022 à cause de la faiblesse de la production nucléaire.

Seule l'Espagne a maintenu des prix inférieurs à ceux de la France, grâce à sa production renouvelable abondante et à un mécanisme de plafonnement du prix du gaz, qui a cessé d'influencer les prix en 2023. En 2023, la France a eu un prix inférieur à celui de tous ses pays voisins pendant 15% du temps, contre seulement 4% en 2022.

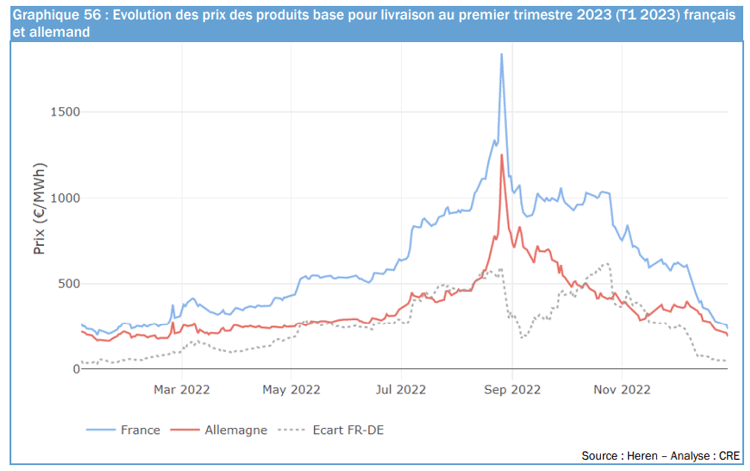

Évolution en 2022 : l'année des records

Alors que l'année 2021 s'est soldée par une hausse record de +329% du prix de l'électricité sur les marchés, l'année 2022 a été marquée par une série d'événements exceptionnels sur les marchés de l'énergie, avec des répercussions significatives à l'échelle mondiale soulignant la nécessité de politiques énergétiques résilientes et durables à l'échelle mondiale.

L'année 2022 restera gravée dans l'histoire du marché de l'électricité comme celle où les prix spot ont atteint des sommets jamais observés. Avec une valeur moyenne annuelle de 275,9 €/MWh, les tarifs spot ont subi une augmentation vertigineuse de 153% par rapport à 2021, qui avait présenté déjà une valeur élevée de 109,2 €/MWh. De telles valeurs auraient semblé inimaginables en 2019 ; soulignons une inflation de plus de 600% par rapport à cette année.

Les événements de 2022, notamment les problèmes de corrosion des centrales nucléaires françaises qui ont entraîné l'arrêt de près de la moitié du parc nucléaire d'EDF, ont poussé la France à se tourner vers les marchés pour s'approvisionner, exacerbant l'impact de la hausse des prix du gaz. La sécheresse exceptionnelle de l'été 2022 a également affecté la production d'hydroélectricité. Toutefois, le 30 décembre 2022, les prix ont atteint leur niveau le plus bas de l'année, à 4,38 €/MWh, grâce à une baisse de la consommation et à une production d'électricité éolienne très élevée, ainsi qu'à un redémarrage des centrales françaises.

L'année avait débuté dans un contexte de marchés énergétiques déjà tendus, exacerbé par les défis liés au parc nucléaire français et à la crise gazière en Europe. La situation a évolué au cours des mois de janvier et février avec des prix qui, bien que stables, étaient marqués par une retenue, en restant en dessous de la barre des 200 €/MWh. Cette période de relative accalmie a été permise notamment du fait de températures clémentes qui ont épargné au système électrique une surcharge excessive.

Néanmoins, cette stabilisation initiale n'a été que de courte durée. La baisse de disponibilité du parc nucléaire, constituant une part significative de la production électrique française, et un approvisionnement fluctuant en gaz naturel liquéfié, ont eu pour conséquence une vulnérabilité accrue du marché aux évènements géopolitiques. Fin février 2022, avec le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix ont connu une explosion spectaculaire, atteignant un pic à 540,7 €/MWh le 8 mars, marquant une augmentation de près de 190% en l'espace de deux semaines.

Le 4 avril 2022, une situation exceptionnelle a conduit à un pic de prix insolite, culminant à 2 990 €/MWh pour certaines heures. Cet épisode a révélé la fragilité du marché français, exacerbé par une faible disponibilité nucléaire, et a provoqué un ajustement dans les mécanismes de plafonnement des prix européens. Durant l'été 2022, les prix SPOT ont de nouveau monté en flèche, culminant à 743,8 €/MWh le 30 août, en raison de préoccupations concernant les prix du gaz et les niveaux de stockage pour l'hiver suivant. Des vagues de chaleur ont aussi contribué à la hausse de la consommation pour la climatisation, aggravant la situation. Cependant, au début de l'automne, une amélioration des conditions a permis de réduire les tensions, grâce à une baisse de la consommation due aux températures anormalement élevées et à d'importantes livraisons de gaz naturel liquéfié, soutenues par une production renouvelable solide et un remplissage progressif des réserves hydroélectriques. Malgré cela, l'arrivée du froid début décembre a ravivé les pressions sur la demande, mais sans égaler les extrêmes de l'été.

Évolution en 2021 : une explosion des prix

La reprise économique Post-Covid a marqué le début de la crise du marché de l'énergie. Au cours du dernier trimestre 2021, plusieurs événements simultanés, comme les certifications tardives de Nord Stream 2, l'arrivée du variant Omicron, les tensions Russie-Ukraine, et surtout la fermeture prolongée de réacteurs nucléaires par EDF, ont contribué à l'envolée des prix de l'électricité.

Le prix moyen sur le marché spot de l'électricité pour l'année 2021 a connu une envolée historique à 109,2 €/MWh, soit une hausse impressionnante de 239% par rapport à 2020 et de 176% par rapport à 2019. Cette hausse a été alimentée par des tensions sur les prix des combustibles et une reprise économique post-confinement. Dès le début de l'année, les prix ont suivi une courbe ascendante, atteignant leur apogée au dernier trimestre avec un pic exceptionnel à 452,94 €/MWh le 22 décembre, en raison du problème de corrosion dans les réacteurs français.

La crise gazière en Europe a eu un impact majeur sur les coûts de production d'électricité, particulièrement en raison de l'augmentation des prix du gaz et des quotas de CO2. L'été 2021 a été marqué par une pression accrue sur le marché, avec des records de prix journaliers dans de nombreux pays européens. Bien que la France ait pu profiter de son parc nucléaire disponible pour maintenir des prix compétitifs et augmenter ses exportations, la fin d'année a été particulièrement difficile. En novembre et décembre, les prix en France ont atteint des niveaux record de 217 €/MWh et 274,6 €/MWh, avec une demande croissante face à une baisse de la production nucléaire et de l'énergie éolienne.

Évolution en 2020 : une année marquée par la crise sanitaire

L'année 2020 a été marquée par une baisse considérable des prix sur les marchés de l'électricité. En moyenne annuelle, le prix SPOT base s'est établi à 32,2 €/MWh, soit une réduction de 18% comparé à 2019, où le prix était de 39,45 €/MWh. Cette baisse s'est ressentie à l'échelle de l'Europe et fut la première depuis 2004, principalement due à la chute de la consommation engendrée par la crise du COVID-19 et à un hiver exceptionnellement doux.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le marché de l'électricité, particulièrement durant le premier confinement où la consommation a décliné de manière significative. La nécessité de réduire la production d'électricité face à la baisse de la demande a diminué le recours aux moyens thermiques, alors que les énergies renouvelables, notamment éolienne et photovoltaïque, ont affiché une production accrue, de 7,7 TWh contre 6,5 TWh en 2019. Parallèlement, la production nucléaire a diminué de 18% entre mi-mars et mi-mai, atteignant un minimum historique de 49,5 TWh.

Au plus fort du premier confinement, le marché de l'électricité a connu une période marquée par des prix extrêmement bas, avec une moyenne en France de seulement 15,3 €/MWh. Le 13 avril 2020, un lundi de Pâques où la consommation était particulièrement faible et les productions en énergie renouvelable élevées, un prix négatif à -75,8 €/MWh a même été observé. Au cours de l'année 2020, le marché a enregistré des prix négatifs sur 102 heures, une fréquence bien supérieure aux 27 heures de 2019.

Cependant, avec l'assouplissement des mesures de confinement et la reprise de l'activité économique, les prix spot ont entamé une remontée graduelle à partir de juin 2020, retrouvant progressivement un équilibre après le creux du printemps. En septembre 2020, des tensions sont réapparues sur le réseau électrique, exacerbées par la maintenance prolongée de plusieurs unités nucléaires et par des contraintes environnementales limitant l'exploitation des centrales thermiques. Ces facteurs ont conduit à des pics de tarifs SPOT, avec des montants dépassant 100 €/MWh sur certaines heures et un record à 200,04 €/MWh le 21 septembre à 19h – le plus élevé depuis novembre 2018. En décembre 2020, les températures inférieures aux normales saisonnières ont encore accentué la demande énergétique, avec l'impact que l'on connnait sur les marchés.

Comment est fixé le prix du MWh d'électricité sur le marché de gros ?

Le prix du megawattheure sur le marché de gros est dicté par l'équilibre instantané (sur le marché SPOT) ou anticipé (sur le marché à terme) entre l'offre et la demande d'électricité. Typiquement, quand la demande augmente - notamment en période de forte activité industrielle ou de pics de consommation - et que l'offre ne suit pas, les enchères montent pour attirer les moyens de production additionnels. Inversement, lors d'une période de faible activité économique ou de consommation modérée - notamment par beau temps, la surcapacité de production fait baisser les prix.

La disponibilité des sources de production

La production des centrales de production conditionne directement l'offre physique d'électricité. Les arrêts pour maintenance programmée ou imprévue (pannes, inspections) réduisent la capacité disponible, accentuant la tension offre/demande et entraînant une hausse des prix.

Les coûts marginaux de production et la logique du « merit order »

Sur le marchés SPOT, chaque moyen de production propose un coût marginal, c'est-à-dire le coût d'une unité supplémentaire d'électricité, et est classé par ordre croissant « merit order ». Concrètement, chaque centrale de production est appelée selon un ordre de priorité qui dépend du coût marginal de production, et le prix du MWh est fixé au niveau du coût marginal de la dernière centrale appelée pour satisfaire la demande. C'est la dernière unité de production appelée qui fixe le prix de l'électricité pour l'ensemble.

Voici les énergies classées par ordre croissant selon les coûts marginaux :

- Géothermie : 0€ / MWh

- Éolien terrestre : 0€ / MWh

- Éolien en mer posé : 0€ / MWh

- Éolien en mer flottant : 0€ / MWh

- Solaire au sol : 0€ / MWh

- Hydrolien : 0€ / MWh

- Petite hydroélectricité : 0€ / MWh

- Nucléaire EPR : 27,7€ / MWh

- Nucléaire : 30€ / MWh

- Gaz naturel : 70€ / MWh

- Charbon : 86€ / MWh

- Fioul : 162€ / MWh

Cette hiérarchisation explique l'amplitude des variations de prix. Avec des coûts marginaux nuls, les énergies renouvelables sont toujours les premières à être sollicitées. Lorsque le vent souffle ou que le soleil brille et que les énergies renouvelables suffisent à couvrir l'ensemble de la demande, le prix de l'électricité SPOT est alors proche de 0€ du MWh, voire négatif.

Ensuite, viennent les énergies qui ont besoin d'un combustible. Le nucléaire est d'abord appelé. Puis c'est au tour des centrales thermiques à gaz, et enfin aux centrales à charbon et au fioul. Un simple basculement vers une centrale à gaz en période de pointe peut suffire à faire bondir le tarif de plusieurs dizaines d'euros par MWh.

Enfin s'ajoute le coût des garanties de capacité, déterminé chaque année lors d'enchères organisées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), où les fournisseurs s'engagent à disposer de moyens de production ou de réductions de consommation pour sécuriser l'équilibre offre-demande à l'horizon de quatre ans. Ce prix, exprimé en MW/an, reflète la rareté anticipée de capacité disponible : plus le besoin de réserve est important, plus le tarif augmente pour inciter les acteurs à maintenir ou développer leurs capacités.

Les conditions climatiques

Les températures extrêmes agissent à double effet sur les prix de marché dès lors que l'offre peine à suivre le rythme. En hiver, le froid intense alourdit la demande pour le chauffage, tandis qu'en été, les vagues de chaleur stimulent l'usage massif de la climatisation. La demande électrique peut dépasser la capacité des centrales de base, et les opérateurs actifs sur le marché peuvent proposer leurs MWh à un prix plus élevé, jusqu'à ce que les moyens de production de pointe entrent en service. Les épisodes caniculaires ou de grand froid peuvent ainsi déclencher des prix records.

En parallèle, les sécheresses affectent la production hydraulique et peuvent réduire les prélèvements d'eau nécessaires au refroidissement des centrales nucléaires, limitant l'offre disponible et faisant grimper le coût de l'électricité.

Les facteurs macroéconomiques et géopolitiques

Les indicateurs tels que le taux d'inflation, les décisions de politique monétaire (taux d'intérêt directeurs), et les fluctuations du taux de change euro/dollar influencent le coût des intrants énergétiques et, par conséquent, le prix de l'électricité. Par exemple, un euro affaibli face au dollar renchérit l'importation de charbon ou de gaz libellés en dollars, ce qui se répercute immédiatement.

De même, les crises géopolitiques (conflits armés, sanctions internationales) peuvent perturber les approvisionnements en combustibles fossiles et faire grimper les cours du pétrole, du gaz et du charbon. Cette hausse des coûts d'achat des matières premières se traduit lui aussi in fine par une augmentation du prix de gros de l'électricité. Plus généralement, tous les marchés n'aiment pas les incertitudes et les tensions.

Les prix des combustibles

Le coût de l'énergie primaire (gaz, fioul, charbon, uranium, biomasse) est un facteur important. Pour l'énergie solaire et éolienne, ce coût est inexistant.

En Europe, le gaz naturel représente toujours une partie importante de la production électrique et le charbon reste important dans certaines régions, et pas seulement en hiver. Les fluctuations des cours internationaux du gaz (TTF en Europe) et du charbon (API2) se diffusent rapidement sur le marché de gros de l'électricité.

Les quotas carbone (CO₂)

Dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission (EU ETS), chaque tonne de CO₂ émise est valorisée sur un marché spécialisé. Lorsque le prix du quota monte, les exploitants de centrales fossiles répercutent ce surcoût sur le prix du MWh.

Comment est fixé le prix du kWh d'électricité sur le marché de détail pour les particuliers et professionnels ?

Il faut faire la somme de ces postes de coûts :

- Les coûts d'approvisionnement, dont la production propre, l'ARENH et l'électricité achetée sur les marchés de gros.

- Les coûts d'acheminement pour transporter l'électricité jusqu'aux compteurs (TURPE).

- La fiscalité (accise sur l'électricité, CTA et TVA).

- Les coûts de commercialisation et de fonctionnement de l'entreprise, marge comprise.

- Les garanties d'origine pour l'électricité verte.

- Le coût des CEE.

Comment expliquer les prix négatifs ?

En temps réel, le réseau électrique exige que le flux injecté par les centrales soit exactement égal à la somme des consommations, plus les pertes Joule (chaleur dissipée dans les câbles). Sans cet équilibre instantané, la fréquence du réseau diverge et risque de provoquer des coupures générales. Or l'électricité, à la différence des marchandises classiques, ne peut être stockée massivement : les infrastructures de batteries et les stations de pompage-turbinage restent limitées en capacité et coûteuses.

Un tarif négatif signifie que l'offre disponible excède tellement la demande que certains producteurs doivent, pour éviter l'effondrement de la fréquence, réduire ou arrêter leur production et même payer pour écouler leur énergie.

Certaines journées peuvent enregistrer des heures à prix négatifs sur le marché Intra-day.

Ces prix négatifs apparaissent quand les offres de production bon marché (EnR, nucléaire ajustable) submergent les besoins, forçant les enchères à descendre sous zéro. Sur un mois typique, la production éolienne reste relativement constante tandis que le nucléaire se réduit en journée pour laisser place au solaire à son pic. EDF module ainsi sa production nucléaire en réduisant la puissance des réacteurs plutôt que de subir les prix négatifs. Mais ça ne suffit pas toujours.

Données issues de RTE. Moyennes horaires entre le 01/09/2024 et 14/02/2026

L'année 2024 a enregistré 4 838 heures de prix négatifs en Europe, soit le double de 2023. En France, on en a dénombré 432 sur l'ensemble de l'année 2025.

Avec l'extension des installations photovoltaïques, on anticipe désormais des prix négatifs dès mars et novembre, et des ajustements horaires réguliers – notamment une orientation vers l'ouest pour les panneaux – afin de répartir la production tout au long de la journée et hors saison estivale.

Ces heures à prix négatifs ont essentiellement lieu :

- en milieu de journée, et dans une moindre mesure dans la nuit et dans la matinée (quand la production solaire est forte et que la consommation est plus faible).

- à la belle saison (au printemps quand la production solaire est déjà élevée mais que les besoins en climatisation sont faibles, et dans une moindre mesure en été).

Pourquoi c'est problématique ?

Ces épisodes de prix négatifs ne profite qu'à une poignée d'industriels électro-intensifs, dotés de contrats indexés sur le marché spot.

Côté producteur, cela leur génère une perte sèche et ils ont donc moins intérêt à vendre leur électricité sur le marché SPOT à certaines heures et certains mois, ce qui ne pousse pas non plus aux investissements. Les installations renouvelables bénéficiant d'une Obligation d'Achat (OA) sont toutefois gagnantes car rémunérées indépendamment des cours de marché, malgré le fait que les parcs photovoltaïques et éoliens offrent une grande souplesse d'arrêt : un champ solaire peut être mis hors réseau en moins d'une minute, une éolienne en deux à trois minutes. Cet impensé dans le mécanisme de rémunération a coûté 30 millions d'euros à l'Etat en 2024.

Enfin côté consommateur, pour encourager le déplacement de la consommation, les ménages disposent déjà d'heures creuses (nuit/après-midi), d'options à effacement (EJP, Tempo) ou horosaisonnières ; mais ces dispositifs, calibrés sur un ancien profil de production, nécessitent une révision.

Quelles solutions ?

D'un côté, nous avons une grande croissance de la production solaire qui va se poursuivre, alors que le coût des cellules photovoltaïques ne font que de baisser. De l'autre, nous avons des consommations qui sont amenées à augmenter là où elles sont déjà élevées : en soirée avec les installations de climatiseurs et de bornes de recharge de véhicules électriques et en hiver avec le remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur (électriques).

Les réponses passent par le renforcement des interconnexions transfrontalières entre les pays, le développement du stockage massif (batteries, STEP) et l'instauration d'incitations financières côté demande pour lisser les pointes solaires.

Sur ce dernier point, pour optimiser l'usage de l'électricité décarbonée, il serait recommandé d'agir sur le prix payé par le consommateur. Quelques pistes :

- La tarification dynamique, avec un prix changeant toutes les heures avec une indexation sur les prix de marché. Toutefois, des mécanismes de protection devraient être mis en place en cas d'emballement du marché, comme lors de la crise de 2022.

- Une tarification horosaisonnière marquée, avec des heures pleines et creuses. D'après nos observations, de façon optimale, il faudrait que les heures creuses soit à 14h, 15h, 13h, 16h, 12h, 11h, 10h et 17h en saison basse (les beaux jours) et à 4h, 3h, 5h, 14h, 15h, 2h, 6h et 7h en saison haute (dans cet ordre). Les prix en heures pleines devraient alors être décourageants, surtout en hiver.

Fonctionnement et organisation du marché de gros de l'électricité

Le marché de gros de l'électricité constitue le lieu central où s'ajustent en continu l'offre et la demande de mégawattheures avant livraison aux utilisateurs finaux. Producteurs, fournisseurs alternatifs, négociants et opérateurs d'équilibrage interagissent au sein de plateformes formalisées ou de gré à gré pour acheter et vendre des volumes d'électricité.

Cette place de marché garantit la sécurisation des approvisionnements pour les fournisseurs, optimise l'utilisation des capacités de production et offre une formation de prix transparente, tout en reflétant la raréfaction ou l'abondance de l'énergie et les aléas techniques, économiques et réglementaires.

On distingue les transactions physiques où l'électricité est effectivement injectée sur le réseau aux points d'échange, des transactions financières, où seuls des contrats de règlement monétaire sont échangés. Ces échanges peuvent se dérouler sur :

- Bourses centralisées (EPEX SPOT pour les produits spot, EEX Power Derivatives France pour les produits à terme) où les ordres d'achat et de vente sont agrégés selon des règles d'enchères.

- Marché de gré à gré (OTC), pour des contrats forwards sur mesure négociés directement entre deux parties, ou de gré à gré intermédié, où un négociant consolide des ordres pour le compte de divers producteurs ou fournisseurs et organise la contrepartie.

Le marché SPOT : ajustement à court terme

Le marché spot répond aux besoins d'électricité à horizon immédiat. Il se découpe en deux segments :

- Day-ahead (marché journalier) : enchères organisées quotidiennement entre 10h et 12h ; chaque producteur et acheteur soumet respectivement des courbes d'offre et de demande pour chaque heure du lendemain. Un mécanisme d'équilibre détermine un prix horaire unique, publié entre 12h30 et 13h00.

- Intraday (marché infra-journalier) : trading continu jusqu'à quelques minutes avant l'heure de livraison. Il permet d'ajuster en temps réel les déséquilibres dus aux écarts de prévision, notamment pour les renouvelables intermittents, et est donc plus volatile.

Ces marchés s'appuient sur des plateformes informatiques à haute fréquence, interconnectées entre zones européennes, afin de garantir la continuité et la sécurité d'approvisionnement à chaque point de livraison.

Zoom sur la principale bourse européenne de l'électricité : EPEX SPOT

EPEX SPOT est une bourse d'électricité qui joue un rôle majeur dans le commerce de l'électricité en Europe. Elle est le fruit d'une fusion des activités de marché au comptant de l'EEX allemand et de Powernext français. Elle couvre 13 pays européens, dont bien évidemment la France et l'équivalent du tiers de la consommation annuelle d'électricité du continent y est échangée chaque année. Près de 350 entreprises, allant des producteurs et fournisseurs d'électricité aux opérateurs de réseau et aux consommateurs industriels, se réunissent et placent leurs commandes.

EPEX SPOT crée les signaux de prix qui déclenchent des décisions à tous les niveaux du système électrique et optimisent les flux d'électricité à travers l'Europe.

Le marché à terme : sécurisation des positions

Le marché à terme est une plateforme d'échange où les transactions d'achat ou de vente d'électricité sont planifiées pour une date ultérieure. L'idée est d'acheter ou de vendre de l'électricité à une date future à un prix défini à l'avance, sur des horizons mensuels, trimestriels ou annuels. Un produit “calendar” (CAL26, CAL27, etc.) représente par exemple le prix de l'électricité pour une livraison sur toute l'année spécifiée. Il comprend deux familles de contrats :

- Futures standardisés négociés sur une bourse (EEX) selon des spécifications précises (volume, calendrier, qualité) : ils offrent une liquidité élevée et une couverture de risque transparente.

- Forwards OTC bilatéraux, entièrement personnalisables en termes de volume, période et modalités de livraison, utilisés par les grands producteurs et consommateurs pour structurer des couvertures sur-mesure.

C'est un outil précieux pour les fournisseurs d'électricité pour gérer les risques liés aux variations des prix de l'électricité.

La différence de valorisation entre peak et base (spread peak-base) constitue un indicateur clé de la tension sur le système et oriente les investissements dans les moyens de flexibilité.

- Baseload : reflète la fourniture continue de puissance minimale nécessaire 24 h/24, 7 j/7. Les contrats baseload garantissent un flux ininterrompu d'électricité, adapté aux centrales à fort facteur de charge (nucléaire, hydraulique de barrage).

- Peakload : couvre les heures de pointe de consommation (les heures ouvrables de la semaine, de 8h à 20h). Ces produits sont généralement valorisés plus haut que le baseload en raison de la mobilisation de centrales flexibles (gaz, turbines à combustion) pour répondre aux pics.